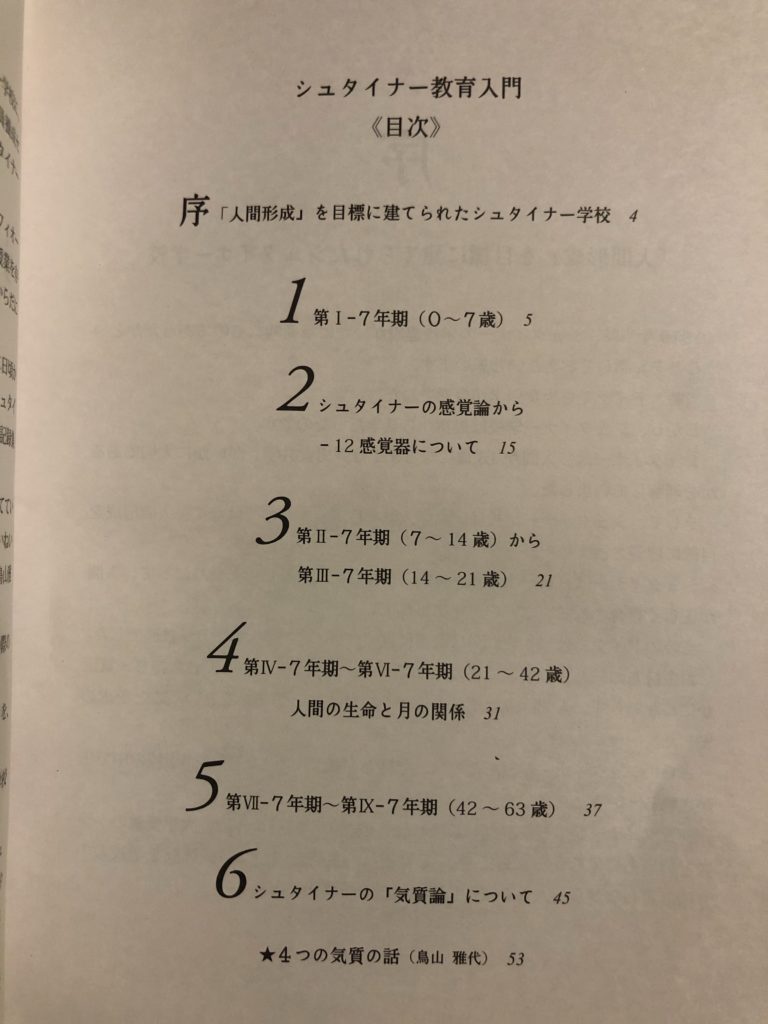

1、序

1919年設立当時、ドイツは一般的に男女別学、大学入試が目標。

シュタイナー学校は。人間形成を目標に男女共学。

1、第1-7年期(0-7歳)

シュタイナー教育は、人間は常に変化、進化、成長することが前提とした世界観。

植物と動物とは別に、人間はどの人間も、特別な課題を持った存在。それぞれの個性を持っている。

人間は地上に降りる時…いわゆる子どもが生まれる時、目に見えない高次の階段が存在する。

子どもたちは、高次の段階にいる時に、親を探してやってくる。

個性を掴むまでは21年の歳月がかかる。0-21歳にかけて、個性に変化が起きていく。

植物は本来、種から芽がでて、芽から葉っぱが出て、葉っぱが大きくなり、つぼみができて、大きくなり、花が咲き、実がなり、というように、段階がある。

いきなり次の状態に変化するのではなく、その段階にとどまり、成長してから変化する。

3歳までが一番大切な時期。人生の基礎となり、意志の力が決定する。

立つこと、歩くこと、しゃべること(思考のはじまり)

立つことは、父母が自分の人生の中でしっかり立っているか?が幼児にとって一番大切。

3歳から7歳までは、自我が降りてくる時期。3歳にいやいや、だめだめを言う反抗期。3、4歳で絵が円や渦を描いてきたら、子どもの思考が始まったサイン。

模倣することで「個性」を育む。子どもたちは自然の欲求として、「真似」する。

大切なのは、「強制」しないこと。大人が見本を見せることで自然と真似をするから。

しぐさだけでなく、親の考えてること、感じてること、すべてを真似する。

自然の中のすべてを受け取り、からだの奥深い無意識の中まで深めさせていく。それがからだの器官をつくる。

7歳までに臓器をつくり、人体器官の形成を終わらせる。内側の構造が健康に育成できてあれば、大人になっていく成長の力を獲得できる。

早期教育は、頭だけを働かせて、まだ熟していない実を食べさせようとするようなもので、子どもには必要なものを必要な時に与えること。

7歳までは特に、頭で目的を考えてやるのではなく、ただ遊ぶ、ただやる!やることが大切。からだをつくり「意志の力」を育む時期だから。

12感覚器、第II-7年期へつづく。

沖縄に嫁に来て9年目、2児の母。沖縄でシュタイナー学校設立準備中。詳しくはこちら